2025年4月より、入院患者さんの食事代が値上げされました。2025年3月までは1食490円、2025年4月からは1食510円です。

70歳以上になると、高齢受給者証や後期高齢者医療で、病院代が少し安くなります。なので、「70歳以上は、入院時の食事代も安くなるのでは?」と思われる患者さんもいます。

ですが残念ながら、入院中の食事代については、70歳以上の高齢者であっても、1食510円になります。(※69歳までと同じ。)

低所得者(住民税非課税世帯)の患者さんは、区分Ⅱで1食240円(90日以上の入院で、1食190円)、区分Ⅰで1食110円です。

この記事は70歳以上の入院患者さんの食事代です。69歳以下の入院患者さんの食事代はこちらの記事に書いてあります。

→病院に入院中の食事代は1食510円。メニューに関係なく全国共通。はこちら

2026年度、医療費が値上がりします。

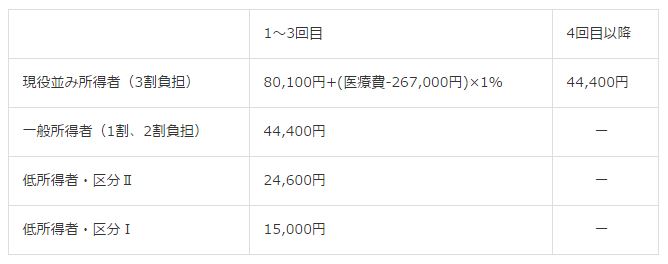

70歳以上の入院患者さんも、病院食は1食510円です。

| 入院日~90日目まで | 入院後91日目~ | |

| 現役並み所得者(3割負担) 一般所得者(1割・2割負担) | 510円 | 510円 |

| 低所得者・区分Ⅱ | 240円 | 190円 |

| 低所得者・区分Ⅰ | 110円 | 110円 |

70歳~74歳までの高齢受給者証をお持ちの患者さんも、75歳以上の後期高齢者医療の患者さんも、入院中の患者さんは、1食510円になります。

医療費の自己負担割合が3割負担の上位所得者や1割の患者さん、2割負担の一般世帯の患者さんは、みんな1食510円に統一されてます。

所得が少ない方、住民税非課税世帯(低所得者)は、区分が2段階に分かれてます。

区分Ⅱは1食240円、また区分Ⅱで90日以上入院した場合は、91日目から1食190円。区分Ⅰは110円です。

上位所得者や一般世帯の510円と、非課税世帯の区分Ⅰの110円は、何日入院しても変わりありません。

住民税非課税世帯で、区分Ⅱ、区分Ⅰの食事代にするときは手続きが必要です。

低所得者(住民税非課税世帯)の手続きは、市役所または町村役場でできます。

入院中の食事代が安くなる区分Ⅱや区分Ⅰの証書は、市役所や町村役場で手続きできます。

- 「うち(わたし)は低所得になるんだろうか?」

- 「わたしは確か住民税支払ってないはず・・・。」

と思われたら、一度、市役所または町村役場で確認することをおすすめします。

住民税非課税世帯、低所得者だったら、手続きをすると【区分Ⅱ】か【区分Ⅰ】というハガキサイズの証書をもらえます。

このハガキサイズの証書を入院している病院に提出すると、食事代が安くなった請求書になります。

「実はずっと住民税非課税世帯だった」という患者さんは、市役所や町村役場で還付手続き(償還払い)をすると、1食510円との差額が返ってきます。過去の分は病院では還付手続きできないので、市役所か町村役場で申請お願いします。

病院は、患者さんからの自己申告などで住民税非課税世帯だと教えていただいても、区分Ⅱや区分Ⅰの証書がないと食事代を安くできません。

「あれ?もしかして・・・低所得者かも?」と思ったら、住民票のある市役所か町村役場でご確認お願いします。

低所得者(住民税非課税世帯)区分Ⅱは、入院91日目から1食190円になります。

低所得者(住民税非課税世帯)の区分Ⅱで、3か月(90日)以上入院すると、91日目からの食事代がまた少し安くなります。

91日目からの食事代が、1食240円→1食190円へ。

この91日目からの食事代を1食190円にするためにも、市役所または町村役場での手続きが必要です。

入院している病院で自動的にできればいいのですが・・・。厚生労働省がそう決めているので、病院もどうすることもできず。すみません。

市役所(町村役場)で、90日以上入院していることを伝えると、区分Ⅱの新しい証書を発行してくれます。この新しい証書の「長期入院該当」欄に、90日越えの日付(91日目)が書かれています。この日付から1食190円になります。

手続きをすると91日目から食事代が更に安くなることは、病院事務が教えてくれることもあります。ですが、同じ病院に入院していても、あと1か月先だと勘違いしたり、気付かないこともあります。

すると、食事代を多くお支払い続けて、結果的に患者さんにご負担をかけてしまうことになります。

70歳以上の患者さんで、【区分Ⅱ】の証書をもらったら、患者さん、ご家族でも入院日数を数えることをおすすめします。

また、市役所(町村役場)で手続きせず、91日目の日付を手書きで追記しても、食事代を安くすることはできません。

「入院生活もそろそろ3か月だなぁ。」という患者さんは、お手数ですが、市役所(町村役場)で確認してみてください。

この記事は70歳以上の入院患者さんの食事代です。69歳以下の入院患者さんの食事代はこちらの記事に書いてあります。

スポンサーリンク