高額療養費の限度額は、5段階の区分があります。この限度額は、所得がどのくらいあるのか?月収、年収などの収入がいくらなのか?で、アイウエオの区分が決まります。

限度額適用認定証も還付手続きも、高額療養費の区分は同じです。申請する方法が違うだけで、患者さんの自己負担限度額は変わりません。

また、内科や外科などの医科、歯医者などの歯科、入院も外来も、北海道も東京も沖縄も、どこでも誰でも同じです。

ひとつ違いがあるとすれば、「69歳以下」の患者さんですね。※70歳以上は高齢者の高額療養費になります。

この記事では、高額療養費の区分と限度額を一覧にまとめてご説明します。

【最新】高額療養費の限度額が上がります。ご確認ください。

→高額療養費の変更。患者自己負担限度額が2回に分けて増加です。2026年8月から。

2026年度、医療費が値上がりします。

高額療養費の区分と限度額一覧。ア、イ、ウ、エ、オで、5つの区分に分かれています。

| 区分 | 1回目~3回目の限度額 | 4回目以降、多数回の限度額 |

| ア | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 約140,100円 |

| イ | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 約93,000円 |

| ウ | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 約44,400円 |

| エ | 約57,600円 | 約44,400円 |

| オ | 約35,400円 | 約24,600円 |

高額療養費制度の区分は、ア、イ、ウ、エ、オまで、5段階に分かれています。↑上の表のように、それぞれ各区分によって、医療費の限度額が異なります。

各区分の医療費限度額は、70歳未満で3割負担の患者さんは誰でも共通です。加入されている健康保険の種類も変わりません。

「限度額適用認定証だったら、いくらになるのか?」「還付手続きと限度額適用認定証は、限度額が変わる」という患者さんもいます。しかし、限度額適用認定証や還付手続きは、高額療養費の手続き方法のひとつなので、区分や限度額は同じです。

限度額適用認定証を申請して、発行された証書に描かれている区分が、高額療養費の限度額になります。

限度額適用認定証をお持ちでなかったり、ご自身(患者さん)の区分が不明な方は、市役所や職場など加入している健康保険にお問い合わせください。

1回目~3回目までと4回目以降で、高額療養費の限度額が2つあります。

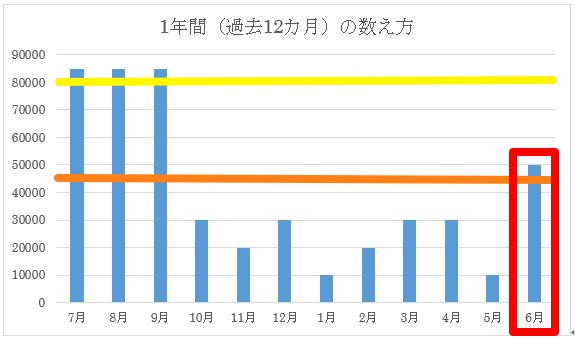

高額療養費は、過去1年以内(過去12か月以内)に、何回、高額療養費を使ったのか?で限度額が変わります。

1回目から3回目までは、区分ウの患者さんの場合、80,100円+1%です。ですが、過去12か月以内に高額療養費を3回利用していれば、4回目からは44,400円に医療費の限度額が更に減ります。

上の図は、高額療養費の回数の数え方がわかる一例です。

たとえば、2024年7月に1回目、8月に2回目、9月に3回目と高額療養費を使ったとします。この1回目から3回目までは、3割負担が100,000円でも300,000円でも、高額療養費を使っていれば1回とカウントします。

(区分ウの場合。7月、8月、9月は、1回目~3回目の限度額、80,100円+(総医療費-267,000円)×1%。6月は、4回目、多数回の限度額、44,400円。)

定期的な通院をしていても、10月や12月、3月、4月のように、3割負担の医療費が毎月30,000円や40,000円だったら、高額療養費の対象外です。

そして、2025年6月に、3割負担で医療費が50,000円になった場合。2025年6月の高額療養費の対象期間は、2024年7月~2025年6月まで。高額療養費の利用回数を数えると、昨年7月に1回目、8月に2回目、9月に3回目。今度2025年6月で4回目になるので、多数回になり44,400円になります。

一番上の表に書いてある「1回目~3回目の限度額」や「4回目、多数回の限度額」というのは、高額療養費の回数で変わる限度額のことです。

高額療養費の回数の数え方は、こちらの記事に書いてあります。はじめて高額療養費を利用される患者さんは、一度ご確認しておくと、今後治療が長引いたときに、医療費を安くできますよ。

→高額療養費の回数の数え方。過去12か月に前年の診療月は含まれない。はこちら

高額療養費の限度額に違いがあるのは、所得で区分が決まるから。

- 「区分アと区分イは、限度額が85,200円の差。これはなんだろう。」

- 「区分アと区分オになると、217,200円も自己負担金額が違う。」

上記のような表にすると、余計に高額療養費の限度額の差が目立ちますよね。

社会保険や国民健康保険など、健康保険の種類に関係ありません。また、お住まいの地域、住民票の場所など、住所も高額療養費の区分とは無関係です。

高額療養費(限度額適用認定証)の区分を決めるときは、年収や月収という「所得」が決め手になります。

収入の多い方は区分ア、イ、一般課税世帯の方は区分ウ、課税世帯だけど収入が少なめの方はエ、住民税非課税世帯の方は区分オです。

国民健康保険の患者さんは、確定申告や年末調整などで決定した、年間所得が基準になります。社会保険の患者さんは、標準報酬月額という、会社のお給料がいくらかで決まります。

区分オの住民税非課税世帯とは、収入が少ない低所得者、市町村住民税が非課税の世帯のことです。低所得者も負担割合は同じ3割ですが、高額療養費の申請をすると35,400円になります。また、入院中の食事代も対象です。

高額療養費の区分が決まる所得は、こちらの記事に書いています。社保は世帯主の月収、国保は世帯の年収、所得がいくらだったらどの区分になるのかなど、ご確認できます。

→高額療養費の区分が決まる所得。社保は世帯主の月収、国保は世帯の年収。はこちら

高額療養費制度については別の記事でまとめてありますので、参考になれば幸いです。

スポンサーリンク