「高額療養費を使って、自己負担額がいくらくらい軽くなるのか?」、また「高額療養費でどのくらい医療費が安くなるのか?」、気になりますよね。

実は高額療養費で安くなる金額は、小学生レベルの簡単な計算でわかります。といっても、算数や数学が苦手な方にとっては、ややこしく難しく感じるものです。

それでも大丈夫です。私がひとつひとつ解説しますので、一緒に計算してみましょう。

- 「どのくらい安くなるのか、区分ア(区分イ、区分ウ)の計算式が知りたい。」

- 「限度額適用認定証や還付手続きなど、高額療養費制度を使ったらいくらになるの?」

という患者さんやご家族の方は、ゆっくりでいいので読み進めてみてください。

高額療養費の計算には、「総医療費」という専門用語もでてきます。この総医療費とは何なのか?何を見たらいいのか?もご説明しますので、わからなくても大丈夫です。

【最新】高額療養費の限度額が上がります。ご確認ください。

→高額療養費の変更。患者自己負担限度額が2回に分けて増加です。2026年8月から。

2026年度、医療費が値上がりします。

高額療養費の区分と限度額の計算式がこちらです。区分エと区分オは計算がありません。

| 区分 | 高額療養費の限度額を求める計算式 |

| ア | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |

| イ | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |

| ウ | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |

| エ | 57,600円(計算なし) |

| オ | 35,400円(計算なし) |

高額療養費は、所得によって5つの区分があります。この区分ごとに、健康保険で負担してくれる金額がそれぞれ変わります。

上の表は、高額療養費の区分と限度額、限度額を出すための計算式を表にまとめたものです。

区分ア~ウは1か月でかかった医療費によって、自己負担する限度額が変動します。区分エとオは限度額が決まっているので、計算をする必要がありません。

高額療養費の計算に出てくる「総医療費」とは?10割負担の金額のことです。

高額療養費の計算にでてくる「総医療費」は、10割負担での医療費のことです。

区分ウでいうと、「80,100円+(総医療費-267,000円)×1%」この真ん中部分にあたります。

「総医療費」の部分には、合計金額の数字を入れて計算します。

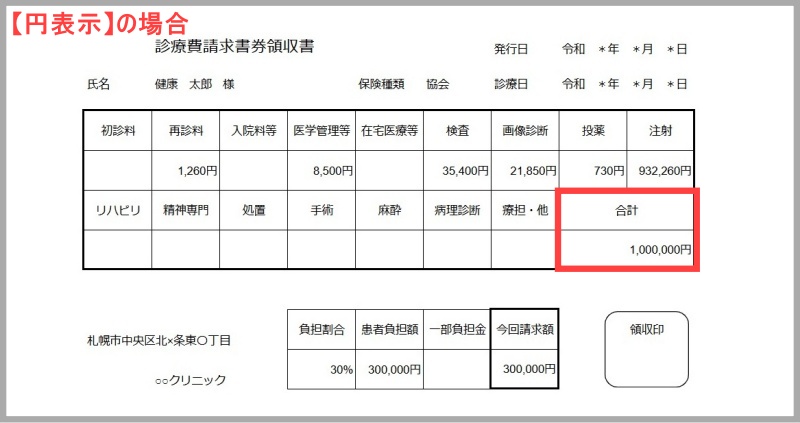

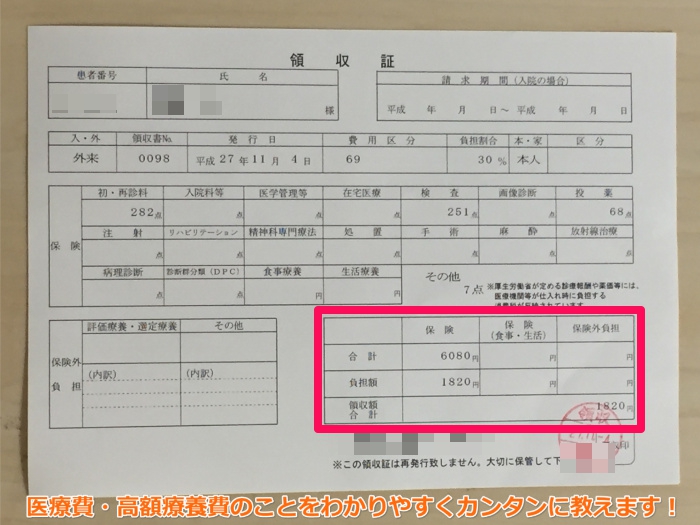

上の領収書は円表示です。円表示の領収書の場合、領収印の真上にある「合計」が総医療費になります。

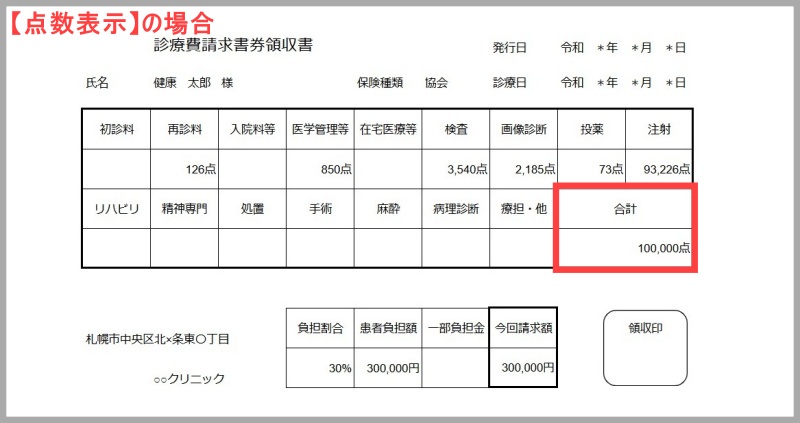

上の領収書は点数表示です。医療費は点数で計算して、患者さんには1点10円で計算し直してお支払いいただいています。

点数表示の領収書の場合は、領収印の真上にある「合計」に0(ゼロ)を1個たして、総医療費に当てはめます。

1点10円なので、「合計の点数×10円」か「合計の点数にゼロをひとつつける」で、10割の医療費がわかります。

例)100,000点×10円→1,000,000円

例)100,000点に0をひとつつける→1,000,000円

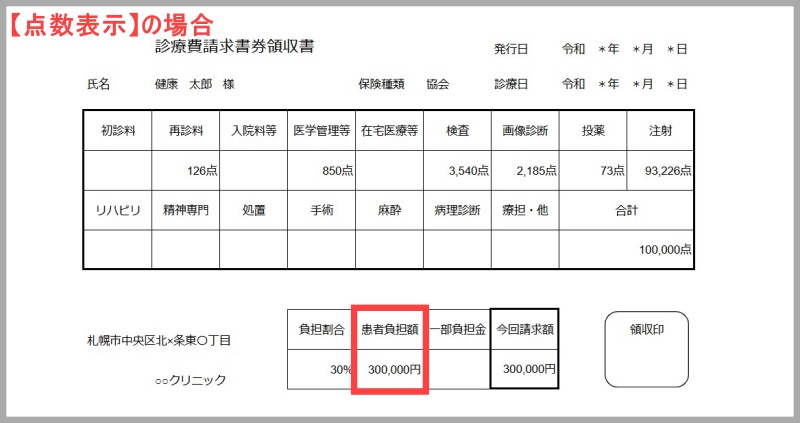

点数表示や円表示がよくわからない場合は、3割負担の医療費から大体の10割負担金額を計算することもできます。

3割負担の医療費÷3をすると、ここで1割負担の医療費がわかります。そのまま×10をすると、10割負担の医療費になります。

※自費分や入院中の食事代は高額療養費の対象外なので、お支払いした金額から引いたものになります。

※1円単位は四捨五入するので、10円程度の前後するもの。大体の金額だから多少前後するものとお考えください。

10割負担で100万円、3割負担で30万円のとき高額療養費の計算を区分ウで解説します。

区分ア~ウは、高額療養費制度を利用した場合の自己負担額が変わるので計算します。

一般課税世帯の区分ウ「80,100円+(総医療費-267,000円)×1%」を例にします。

たとえば、3割負担で30万円になったとき、高額療養費でどのくらい安くなるのか?自己負担額はいくらになるのか?を計算してみます。

3割負担で30万円(300,000円)のとき、総医療費(10割負担の医療費)は100万円(1,000,000円)です。

それでは、区分ウの計算式「80,100円+(総医療費-267,000円)×1%」に、総医療費1,000,000円を当てはめるところから始めます。

→「80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%」

まずカッコ内の引き算から始めます。

→「1,000,000円ー267,000円=733,000円」

カッコ内を引き算した結果(733,000円)を、1,000,000円ー267,000円と入れ替えます。

→「80,100円+733,000円×1%」

次は後ろの掛け算です。

→「733,000円×1%=7,330円」

また後ろの掛け算の結果(7,330円)を、733,000円×1%と入れ替えます。

→「80,100円+7,330円」。

最後に足し算をして終わります。

→「87,430円」

10割負担で1,000,000円(3割負担で300,000円)だった場合、「87,430円」が1か月の自己負担限度額になります。また端数がでた場合は小数点以下を四捨五入します。

高額療養費でいくら安くなるのか?は、「3割負担の金額ー1か月の自己負担額」でわかります。3割負担で300,000円だったとき、1か月の自己負担額87,430円なので、「212,570円」安くなります。

もし、数字を覚えれない。電卓を使い慣れないというときは、紙に書いてひとつずつ計算していくとわかりやすいです。私も医療事務を始めたばかりのときは紙に書いて計算してました。

高額療養費の計算は、こちらの記事の方がわかりやすく解説されています。区分アからウまで、区分ごとに計算していますし、どこが入れ替わったのか?等も、こちらの記事の方がわかりやすくなっています。

→医療費の限度額は計算すればわかる。区分ア、区分イ、区分ウの例。はこちら

同月の再入院いたら、1回目と2回目の入院費を合わせて高額療養費の計算をします。計算式に数字を当てはめて、解説していますので、参考にご覧ください。

→1か月に2回入院したら高額療養費は合わせて計算できるの?はこちら

保険証や健康保険などについての記事は他にもあります。参考にご覧ください。

スポンサーリンク

で、同月に再入院した場合、二度目の計算はどうなりますか?

なおさん、コメントありがとうございます♪

同月に再入院した場合は、1回目の入院費と2回目の入院費を合わせて、「80,100円+(総医療費-267,000円)×1%」の計算になります。

1日~月末までで1か月単位の計算になります。

1か月の医療費を計算した上で80,100円になったら、80,101円からは1%しかかからなくなります。

例えば、

1回目の入院で60,000円だったら高額療養費の対象にはなりません。しかし、2回目に入院した時に20,100円以上になれば、2回目の入院費が20,100円と1%の計算になります。

例えば、

1回目の入院で80,100円と1%で、既に高額療養費の限度額を超えていた場合、2回目の入院費用は1回目と合わせて「1%分」しかかからなくなります。

あまり長くならないように短くまとめましたが、具体的に数字を当てはめて計算例を記載した方がよろしいでしょうか?

[…] ※区分ア~ウに記載されている数字や、「総医療費」って何?って 私の疑問に答えてくれたのが下記サイト。すごく分かりやすい説明です! →<医療費のことわかりやすく教えるよ。 元医療事務女子が医療費のことをわかりやすく解説します!> […]

高額療養費の患者負担額の記載に「また端数がでた場合は小数点以下を四捨五入します。」とありますが、高額療養費計算の場合、患者負担額は端数までの請求が可能です。

参考サイト:http://www.yuzawaseikei.com/i-QA2.htm

Q.窓口で徴収する負担額は1円単位まで徴収するのか。

A.1円の単位(10円未満)は四捨五入する。

ただし、今回現物給付化されることとなった一定以上所得者の入院のケースにおいて、高額医療費の対象となるケース(自己負担限度額72,300円+(医療費-361,500円)×1%)については、1円単位まで徴収する。

(1%負担に1円未満の端数が生じる時は四捨五入するので1円単位が発生する。)

Q.上記Q&Aや9/27付けで厚生労働省等から出された事務連絡(別紙2参照)によれば、窓口負担が1円単位で発生するとのことである。

しかし、従来、保険医療機関等の窓口における事務処理の負担軽減を図るために、健保法第75条によって、一部負担金は10円未満の端数がある場合は四捨五入した額をもって実際に支払う額とすることになっているはずであるので、間違いではないか。また、1円単位まで徴収するとなると、窓口も患者さんも混乱するのではないか。

A.基本的にはご指摘のとおり、10円未満の端数がある場合には、1円の単位を四捨五入することとなっている。

医療機関として留意すべきは、一定以上所得である患者さんが入院された場合の窓口負担である。

その患者さんに係る自己負担額が限度額を超えない場合は、通常の窓口負担と同様に負担割合に応じて負担額を算出し、その場合、1円の単位は四捨五入の上徴収することとなる。

入院にかかる自己負担額が限度額を超える場合には、医療機関は限度額までの一部負担金を患者さんから徴収し、限度額を超える分については現物給付することとなる。

患者さんの自己負担限度額は、1円単位まで算出されることとなるので、医療機関が徴収する額も1円単位までということになる。

上記のQ&Aの通り、患者負担額は高額療養費計算の場合1円単位までは正しい請求方法だと考えられます。

ネロさん、コメントありがとうございます。

記事の「また端数がでた場合は小数点以下を四捨五入します。」は、小数点以下の端数を四捨五入するということです。

ネロさんのご指摘されているところは、1円単位(10円未満)を四捨五入するか、徴収するか、ということではないでしょうか。

ご確認お願い致します。