一度病院で3割負担の医療費を支払い、後日払い戻しされる「高額療養費の還付申請」。制度や仕組みはわかっても、還付手続きの書類の書き方は患者さんにとっては難しいですよね。

実際、

- 「高額療養費の後から申請する書類や記入方法がわからない。」

- 「高額療養費の還付手続きする申請用紙の書き方が知りたい。」

という患者さんは多いです。還付申請の制度や仕組みを説明してくれても、申請書の書き方まで教えてくれる病院はあまりありません。

なので今日は、退院後やあとで高額療養費の手続きをしたい患者さんへ。高額療養費の「還付申請」で使う書類と、その申請書の書き方をご説明します。

患者さんの健康保険や保険証の区分によって、申請書の書き方が変わります。この記事で記入例に使っている書類はこちらです。

- 健康保険が、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」に加入している患者さん。

- 患者さんの年齢は、「70歳未満」の方。

- 保険証の区分が、「本人(被保険者)」の患者さん。

還付手続きの申請書は、課税世帯も非課税世帯も同じ書類用紙を使いますので、課税・非課税に関わらず、このページをご覧ください。詳細もご案内します。

今回は、高額療養費の還付手続きするときの申請書。全国健康保険協会で、保険証が本人(被保険者)の場合の書き方です。

2026年度、医療費が値上がりします。

高額療養費の還付申請する患者さん「本人(被保険者)」の保険証をご用意ください。

出典元:健康保険証(被保険者証)の交付について

このページでは、高額療養費の還付手続きをするときの申請書の書き方を解説しています。

健康保険は、社会保険の中でも加入されている患者さんが一番多い「全国健康保険協会」。保険証の特徴は、青いカード型です。

患者さんの年齢は、「69歳以下(70歳未満)」の方。

保険証の区分は、「本人(被保険者)」の患者さん。

高額療養費の還付申請の書類を記入するときは、患者さんの健康保険証をご用意ください。

全国健康保険協会で、家族(被扶養者)の患者さんが、高額療養費の還付申請をする書類や書き方はこちらです。

高額療養費の事前に手続きする「限度額適用認定証」はこちらです。

→「限度額適用認定証」の申請書の書き方。保険証が本人(被保険者)の患者さんはこちら

→「限度額適用認定証」の申請書の書き方。保険証が家族(被扶養者)の患者さんはこちら

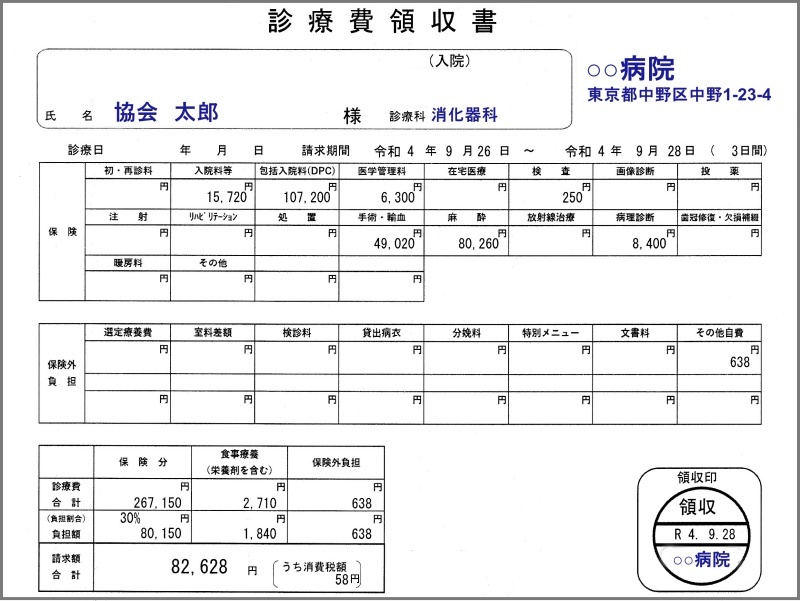

高額療養費の還付手続きをする期間の領収書を、病院、薬局もすべて集めます。

高額療養費制度の還付手続き(償還払い)は、病院で支払った3割負担の「領収書」が必要になります。病院窓口に3割負担でお支払いしていることがわかれば良いです。

請求書兼領収書なら、「領収印」が押されていることをご確認ください。領収の印鑑がなければ、請求書なので「お支払いしていない」、ということになります。

領収書に記載されている3割負担の医療費と、協会けんぽに請求された医療費が、不一致だと申請しても審査で通らなかったり、確認のため時間がかかることもあります。

また、検査代やお薬の料金が追加になったり、お薬の変更で返金されたなど、医療費の変更があった場合は、「最新の領収書」を使います。

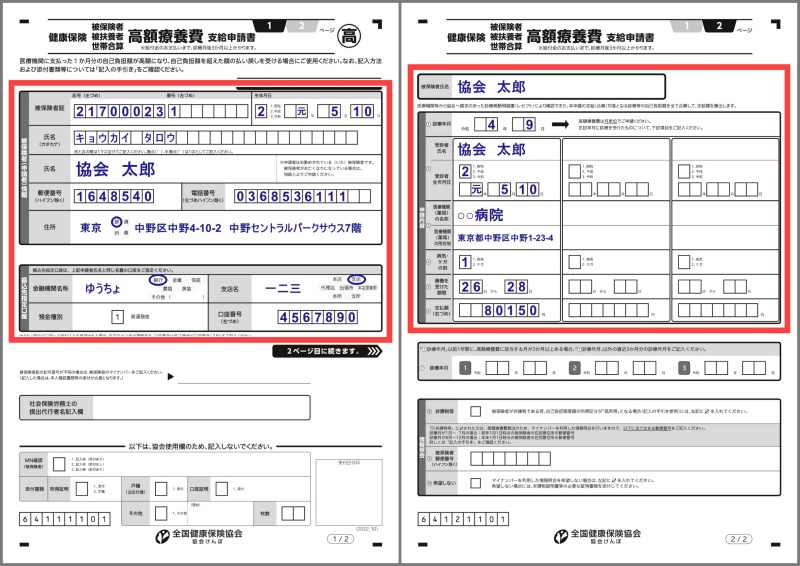

高額療養費の還付手続きに使う申請書は必ず記入する項目は4か所です。

高額療養費の還付申請をする書類は、こちらです。

「健康保険 被保険者 被扶養者 世帯合算 高額療養費 支給申請書」という名称の申請用紙を使います。

被保険者や被扶養者、世帯合算は、患者さんや申請の状況などによって変わりますので、「健康保険高額療養費支給申請書」と呼ぶこともあります。

この高額療養費の還付手続きをする申請書は、A4サイズで2枚綴りです。枚数も同時に確認しておきましょう。

この高額療養費の還付申請に使う書類は、全国健康保険協会の公式サイトからダウンロードできます。ご自宅のプリンターやコンビニなどで、印刷してご使用ください。

今回、高額療養費の還付手続きするため、申請用紙2枚で記入するところは4か所。赤枠で囲った部分です。

1枚目は、画像の左側。「被保険者(申請者)情報」と「振込先指定口座」。

2枚目は、画像の右側。「被保険者氏名」と「申請内容」。

その他にも、記入スペースはありますが、過去1年以内に高額療養費の利用した患者さんや住民税非課税世帯の患者さんなど、患者さんの状況によって異なります。

このページでは、どういう患者さんが記入するのか等も合わせて、解説していきますので、ご安心ください。

以下で順番にご説明していきます。1つずつ記入してみましょう。

健康保険高額療養費支給申請書、1枚目の書き方。

では早速、「被保険者(申請者)情報」から書いていきます。

わかりやすいように、記入しやすいように、高額療養費の還付申請書と患者さんの健康保険証を並べると、書きやすくなります。

鉛筆で薄く下書きをすることもできますので、ゆっくり落ち着いて書きましょう。

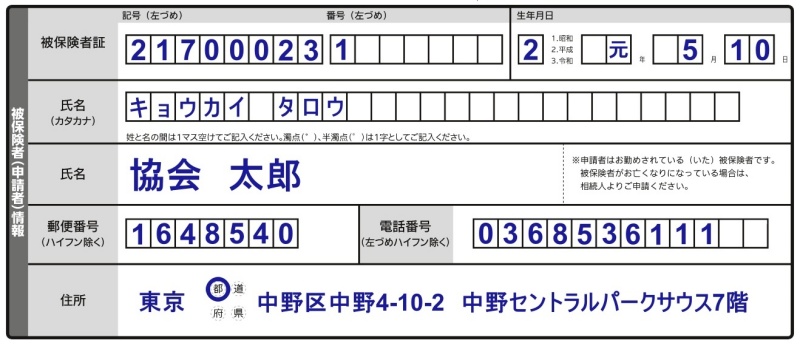

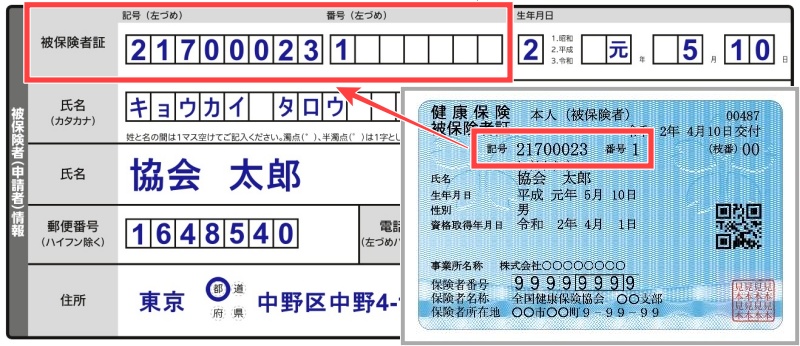

【被保険者情報】被保険者証の「記号」・「番号」。

被保険者証の「記号」と「番号」はこちらです。

青いカードタイプの保険証の上のほうに記号と番号があります。

記号は数字8ケタ、番号は右側の数字を、還付手続きの書類に記入します。

番号に数字の桁数はありません。1ケタ~5ケタなど、患者さんによって変わります。

番号も記号も、マスは左詰めで(左側に詰めて)書きます。

また、番号の右側にある(枝番)00は、記入しないので、ご注意ください。

【被保険者情報】氏名(カタカナ)、氏名。

氏名(カタカナ)、氏名はこちらです。

患者さん、会社で働いている方、世帯主の方のお名前になりますね。

患者さんの氏名を漢字で、氏名のフリガナはカタカナで書きます。

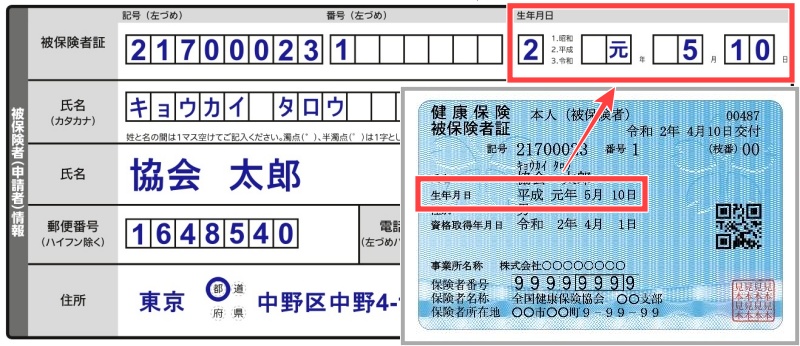

【被保険者情報】生年月日。

生年月日はこちらです。氏名の患者さんの誕生日になりますね。

昭和は1、平成は2、令和は3と、和暦を番号で、右のマス内に年月日を数字で書きます。

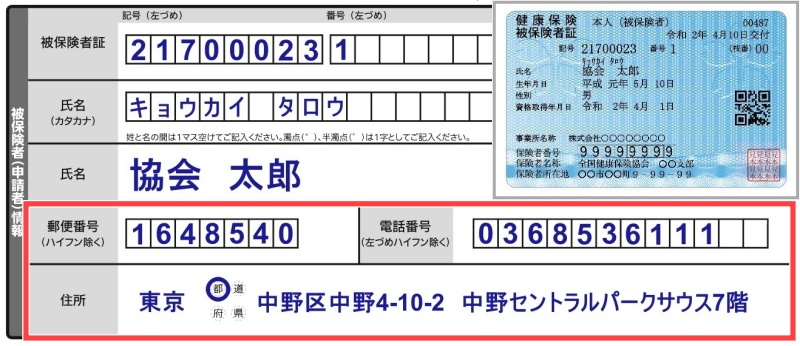

【被保険者情報】郵便番号・住所・電話番号。

郵便番号・住所・電話番号は、氏名に書いた患者さんの住所や電話番号を書く欄です。

郵便番号と都道府県から住所を記入していきましょう。

郵便番号は、ハイフンを除いた数字7桁。

住所は、都道府県を左側に記入し、該当の都道府県の丸をつけ、続きを書いていきます。

電話番号は、ハイフンなしで、左詰めで記入です。自宅や携帯電話など、どちらでも大丈夫です。

※保険証には住所等が掲載されていないので、現住所を書きましょう。

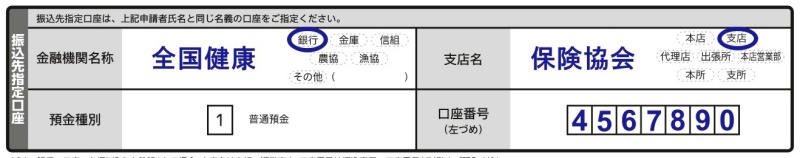

【振込先指定口座】高額分はどこの銀行に返金してもらうのか。

振込先指定口座は、高額分になった医療費(病院で多く支払った分)を払い戻ししてもらうための振込先です。

空白や記入漏れなどがあれば、全国健康保険協会から連絡がくるので、必ず全部書きましょう。

原則は、申請者(上の被保険者情報)の口座です。(このページでいうと、協会 太郎(キョウカイ タロウ)さんの銀行口座になります。)口座名義の記入はしませんが、患者さん本人の口座を書きます。

金融機関名称や支店名、口座番号を左詰めで記入していきます。預金種別は普通預金のみなので、何も書かなくても大丈夫です。

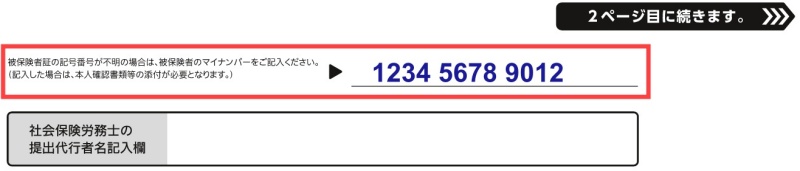

保険証の記号・番号がわからないときはマイナンバーで高額療養費の還付手続きができます。

保険証(被保険者証)の記号や番号がご不明な場合は、患者さん本人のマイナンバーでも申請できます。

還付手続きの申請書1枚目の【2ページ目に続きます。>>>】と【社会保険労務士の提出代行者名記入欄】の間ですね。

「保険証がいま手元になくて・・・。」、「保険証の記号・番号がわからないんだけど、どうしたら!?」という患者さんは、下線部の上にマイナンバーの番号12桁を記入することで還付手続きをできます。

健康保険高額療養費支給申請書、2枚目の書き方。

続きまして、全国健康保険協会の高額療養費の還付申請する書類。2枚目の記入内容は、病院で支払った3割負担の医療費についてです。

今度は、病院の領収書を見ながら、還付手続きの申請書を書きます。

受診者(患者さん)の生年月日ですが、領収書には載っていない内容も記入欄があります。このページでは保険証を例に解説していきますので、念のため、保険証もお手元にご用意ください。

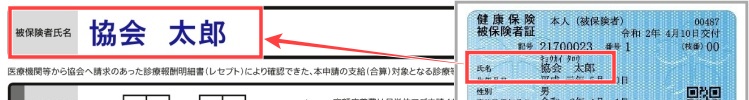

【被保険者氏名】患者さんのお名前を書きます。

還付手続きの申請書2枚目には、3割負担の病院医療費の前に、まず「被保険者氏名」を記入する欄があります。

一番左上にある被保険者氏名は、保険証や還付申請書類1枚目でも書いてきた患者さんのお名前、会社で働いている方のお名前です。

保険証の氏名に書かれているお名前を記入します。

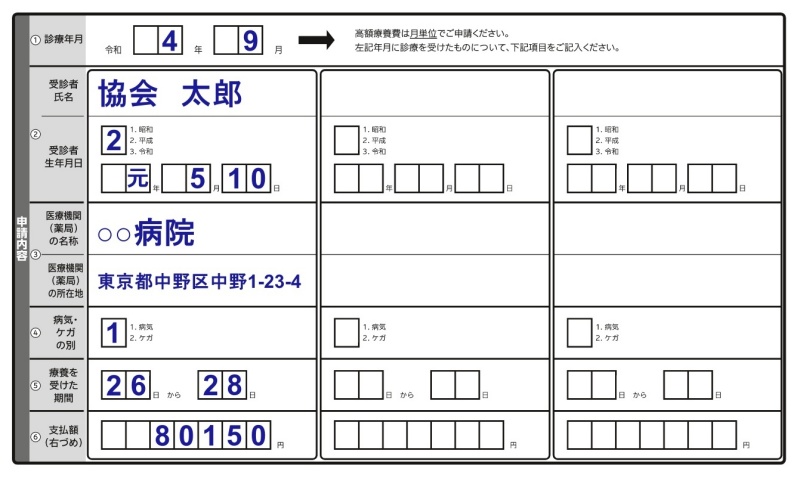

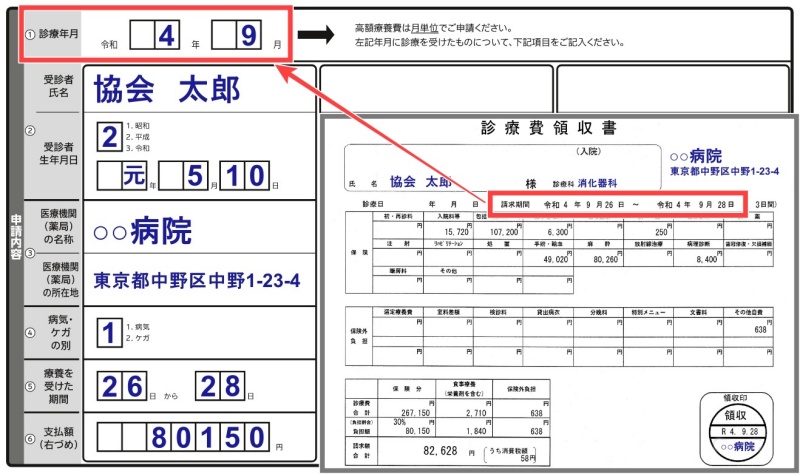

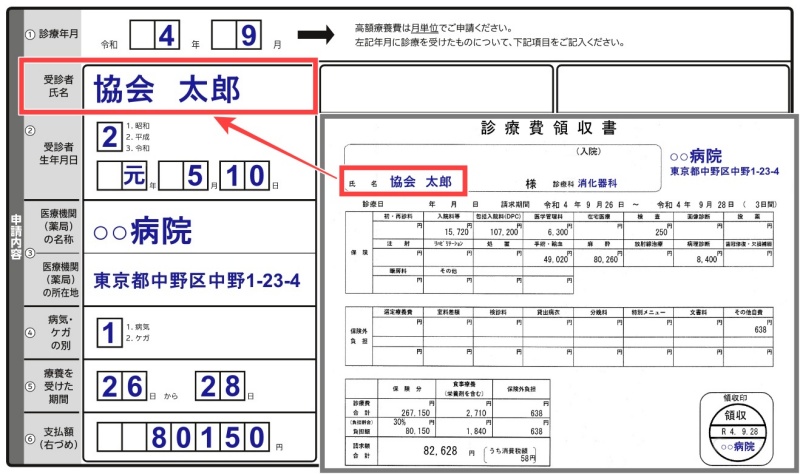

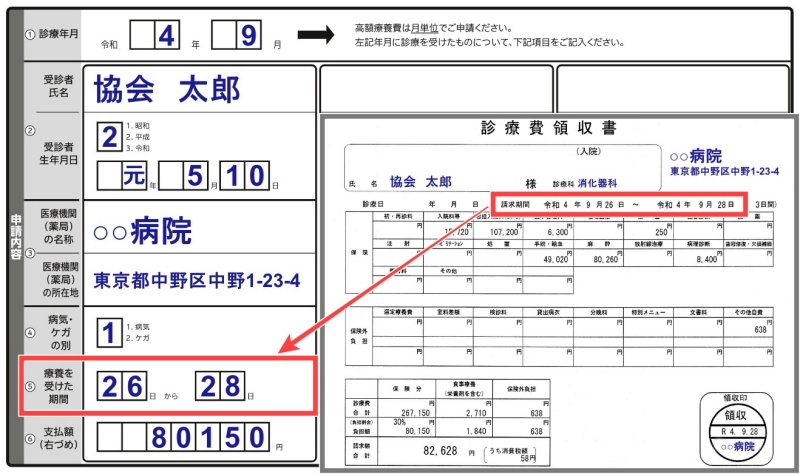

【申請内容】診療年月。

①の診療年月は、いつ(何年何月分)の高額療養費を申請するのか?です。

還付手続きをする「年月」を和暦(令和)で書きます。

病院の領収書でいうと、請求期間や診療期間が該当になります。

また、何日から何日か?ということは、⑤療養を受けた期間で記入しますので、ここでは「何年何月分か?」だけを書きます。

1か月ごとの申請になりますので、月末から翌月までの入院など、月をまたいで入院した場合は申請書も2枚になります。

【申請内容】受診者氏名。

②のうち、受診者氏名は、誰の申請をするのか?です。

患者さんのお名前をそのまま書きます。すぐ上で書いた被保険者氏名と同じお名前ですね。

病院の領収書では、患者氏名のところにあるお名前になります。

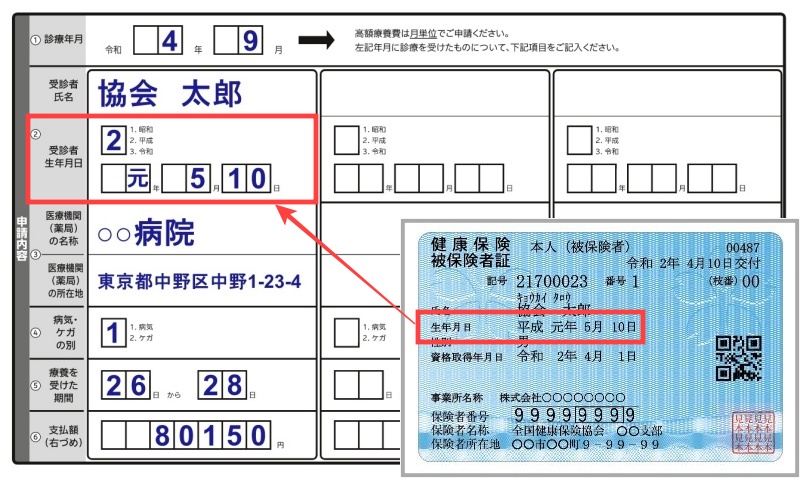

【申請内容】受診者生年月日。

②のうち、受診者生年月日は、患者さんのお誕生日(すぐ上で書いた受診者氏名の生年月日)を書きます。

1枚目の被保険者情報に書いたように、昭和は1、平成は2、令和は3と、和暦は番号で、マス内には年月日を数字で書きます。

病院の領収書には、患者さんの生年月日は載っていないことが多いため、生年月日については保険証を例にしています。

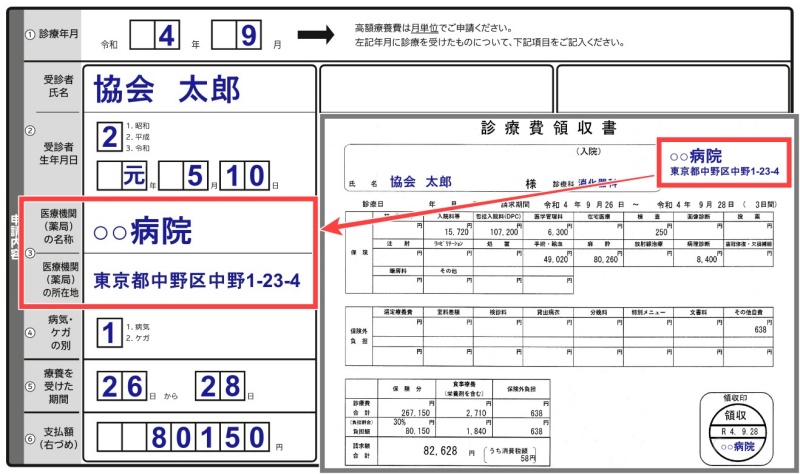

【申請内容】医療機関(薬局)の名称・所在地。

③の医療機関(薬局)の名称、医療機関(薬局)の所在地は、医療費が高額になった病院や調剤薬局の名前や住所を記入する欄です。

まず、医療機関(薬局)の名称は、病院や調剤薬局の名前を書きます。

次に、医療機関(薬局)の所在地は、病院や調剤薬局の住所を書きます。

名称は普段は略称などで呼んでいても、協会けんぽ(全国健康保険協会)の方はわかりません。

病院の名称も住所も、領収書の通りに書いてある通りに記入していきます。

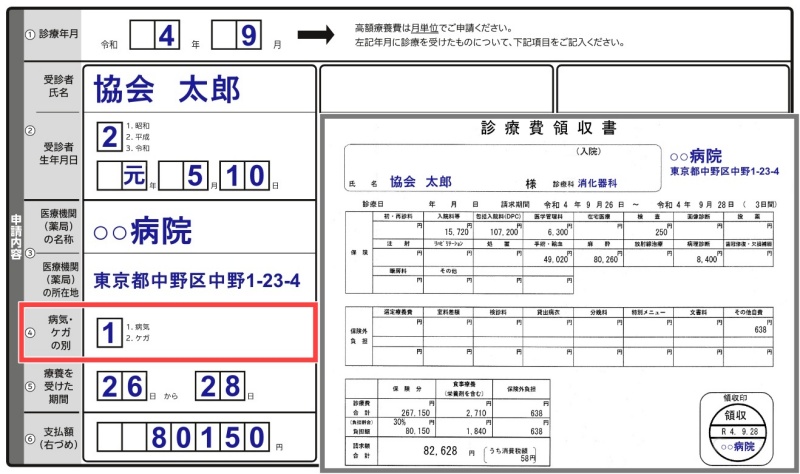

【申請内容】病気・ケガの別。

④病気・ケガの別は、医療費が高額になったのは、病気か?怪我か?ということです。そのままですが・・・。

たとえば、癌で、抗がん剤や放射線治療などで、医療費が高額療養費の限度額以上になった場合は、「病気」の「1」を書きます。

また、階段から落ちて足を骨折したときに、手術で高額になった。リハビリで限度額を超えた。というような場合は、「怪我(ケガ)」の「2」を書きます。

もし、病気かケガか、ご自身やご家族ではよくわからなければ、病院で医師や看護師にご確認してみてください。

【申請内容】療養を受けた期間。

⑤の療養を受けた期間は、1か月のうちで何日から何日まで受診して医療費が高額になりましたか?ということです。

同じ月内に入院して退院した場合は、領収証の期間の通り日付だけ書きます。

高額療養費の還付申請は、1か月毎なので、4月26日~5月10日までなど、月をまたいで入院していたら2か月分記入します。

4月分の申請は「4月26日~30日」、5月分の申請は「5月1日~5月10日」となります。

外来(通院)分を申請する場合は、5月5日、12日、19日、26日、だとしたら、「5月5日~5月26日」というように記入します。

【申請内容】支払額。

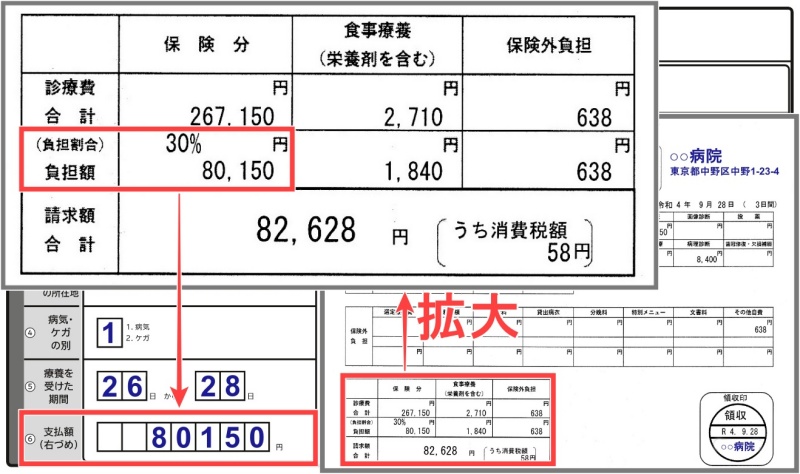

最後に⑥の支払額は、病院でいくら支払ったのか?医療費を書きます。

ただし、健康保険を使って3割負担で支払ったのはいくらだったのか?です。

請求額合計やお支払い金額合計には、入院中の食事代や病衣や診断書、個室料金などの自費分も含まれています。ですが、食事代や自費分については、高額療養費の対象外になるのです。

なので、支払った金額のうち、3割負担分はいくらだったのか?を記入します。実際に病院の会計窓口でお支払いした金額ではないので、ご注意ください。

領収書はいろいろな種類がありますが、例でいう領収書の保険分のうち「負担額」のところが3割負担の医療費になります。

点数表示や円表示、10割負担や3割負担と、いろいろな書き方がされていて、わかりにくいかとは思いますが、どうか探してみてください。

そして、3割負担のお支払いした金額がわからないときは、病院の受付会計窓口でお尋ねください。

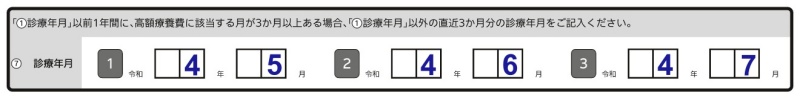

【申請内容】過去1年間で高額療養費を使った場合、最近の3回分を書きます。

⑦は、過去1年間で、高額療養費を使ったことがあるのか?の確認項目です。

はじめての高額療養費なら、空欄のまま何も書かなくて大丈夫です。

高額療養費は、過去1年以内に3回以上利用していると、4回目以降は患者さんの負担金額がさらに減額されます。

協会けんぽ(健康保険側)でも確認しますが、患者さんからの自己申告があるとわかりやすく、見落とし防止になるため患者さんの記入欄もあります。

過去1年とは、高額療養費を申請する月を含めた12か月間のことをいいます。

今回の例でいいますと、診療年月が令和4年9月分の申請なので、令和3年10月から令和4年9月までの間で高額療養費を使った月のことです。

令和4年5月、6月、7月と利用していたら、上の記入例のように書きます。もし、令和3年11月や令和4年1月、2月があっても、記入しなくても大丈夫です。

診療年月から1年以内に高額療養費を使った3回分(3か月分)だけを記入します。

- 「高額療養費を使ったことがない。」

- 「高額療養費は1~2回使ったことがある。」

という患者さんは、何も書かずに申請します。

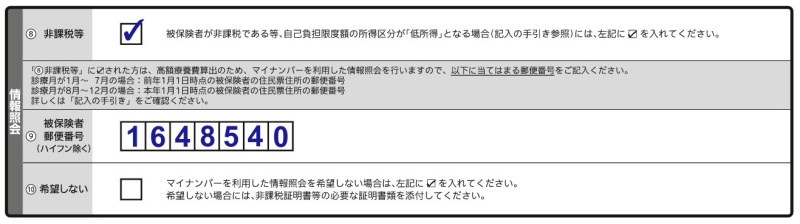

【情報照会】低所得者や住民税非課税世帯の確認項目です。

最後に、「情報照会」は、低所得者や住民税非課税世帯の確認するための項目です。

課税世帯(一般課税世帯や上位所得者)の患者さんは、空欄のまま申請します。

低所得者や住民税非課税世帯の患者さんは、高額療養費の区分で、課税世帯の患者さんよりも医療費が安くなります。また、区分オの患者さんは食事代も減額されます。

「住民税非課税世帯」など、高額療養費で低所得者に該当することを、患者さんからの自己申告を元に、健康保険から市区町村等に確認をします。

なので、⑧非課税等は、低所得者や住民税非課税世帯の患者さんは、「✓(レ点でチェック)」を入れます。

非課税世帯など、高額療養費の低所得者かの確認には、原則マイナンバーを使って行います。が、患者さんご自身で選べます。

- マイナンバーを使用した確認をするには「郵便番号」を記入する。

- マイナンバーを使用した確認をしないには「非課税証明書」を添付する。

⑨被保険者郵便番号は、マイナンバーを使って確認する患者さんが「郵便番号」を書くところです。患者さん本人の郵便番号、申請書1枚目の被保険者情報で書いた郵便番号を書きます。

⑩希望しないは、マイナンバーを使って確認をしてほしくない患者さんが「✓(レ点でチェック)」を入れるところです。チェックを入れたら非課税証明書等の必要な証明書類を添付して申請します。

高額療養費の還付手続き申請書は以上です。このページでは、「本人(被保険者)」の保険証をお持ちの患者さん向けにご説明しました。

記入できたらあとは申請をご加入の全国健康保険協会の都道府県支部にお送りください。

書類は2枚もあり、保険証や領収書など、聞きなれない項目に戸惑われたことと思います。患者さんやご家族の方がすべて書けていたら幸いです。

「この高額療養費の還付申請書は、どこにあるのか知りたい。」「高額療養費の手続き書類が欲しい。」という方は、全国健康保険協会のサイトからダウンロードできます。

高額療養費の回数や計算方法については別の記事でご説明しています。こちらのページにまとめてありますので、参考になれば幸いです。

スポンサーリンク