高額療養費や健康保険のことは、患者さんにとっては難しいもの。「本当にこの数字なのか?ここに書いていいんだろうか?」と不安になりますよね。

また、低所得者さんや住民税非課税世帯は、一般課税世帯・上位所得者用と申請用紙が違い、余計に心配になることと思います。

そこで、低所得者で、限度額適用認定証を申請したいする患者さんへ。住民税非課税世帯の申請書を使って、書類の書き方を画像でご説明していきます。

書類は患者さんが加入されている健康保険や、本人か家族の区分、住民税の課税・非課税の区分で異なります。この記事で書いてある書類は、こちらです。

- 健康保険が、「全国健康保険協会」に加入している患者さん。

- 患者さんの年齢は、「70歳未満」の方。

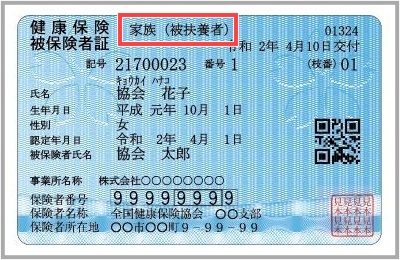

- 保険証の区分が、「家族(被扶養者)」の患者さん。

- 住民税が「非課税世帯」の患者さん。※低所得者、住民税非課税世帯の方です。

書類の名前でいうと「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」になります。

今回は高額療養費の限度額適用認定証の申請書。全国健康保険協会で、保険証が家族(被扶養者)。住民税非課税世帯の場合の書き方です。

2026年度、医療費が値上がりします。

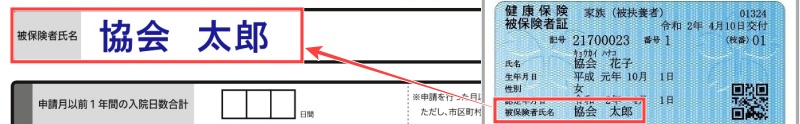

限度額適用認定証が欲しい患者さん「家族(被扶養者)」の保険証をご用意ください。

出典元:健康保険証(被保険者証)の交付

この記事では、高額療養費の限度額適用認定証を申請する書類の書き方をご説明します。健康保険は、社会保険の「全国健康保険協会」を見本にしています。保険証は、本人(被保険者)と家族(被扶養者)で2種類あります。※家族のところは、扶養と表記されている場合もあります。

今回は、協会けんぽの青いカード形式になった保険証で、保険証の上に「家族(被扶養者)」と記載がある、患者さんの限度額適用認定証を申請するときの記入例です。限度額適用認定証を申請書類を書くときは、患者さんの健康保険証をお手元にご準備ください。

また、当記事は、低所得者や市区町村の住民税非課税世帯の患者さん向けです。一般課税世帯か住民税非課税世帯か、ご自身でわからなければ、書類記入前に、市役所またか役場でご確認ください。

全国健康保険協会の住民税非課税世帯で、本人(被保険者)の保険証をお持ちの患者さんは、別の記事に書いてあります。こちらをご覧ください。

→全国健康保険協会で、本人(被保険者)、住民税非課税世帯の患者さんはこちら

社会保険の保険証をお持ちの患者さんにも、一般課税世帯・上位所得者と、住民税非課税世帯がいらっしゃいます。全国健康保険協会の限度額適用認定証の申請書は、課税世帯と非課税世帯で、2種類あります。

このページは、住民税非課税世帯で、協会けんぽ(全国健康保険協会)に限度額適用認定証を申請する患者さん向けです。

一般課税世帯・上位所得者の場合、限度額適用認定証の申請用紙や書き方が異なります。こちらの記事で、ご説明しています。

→全国健康保険協会で、本人(被保険者)、一般課税世帯・上位所得者の患者さんはこちら

→全国健康保険協会で、家族(被扶養者)、一般課税世帯・上位所得者の患者さんはこちら

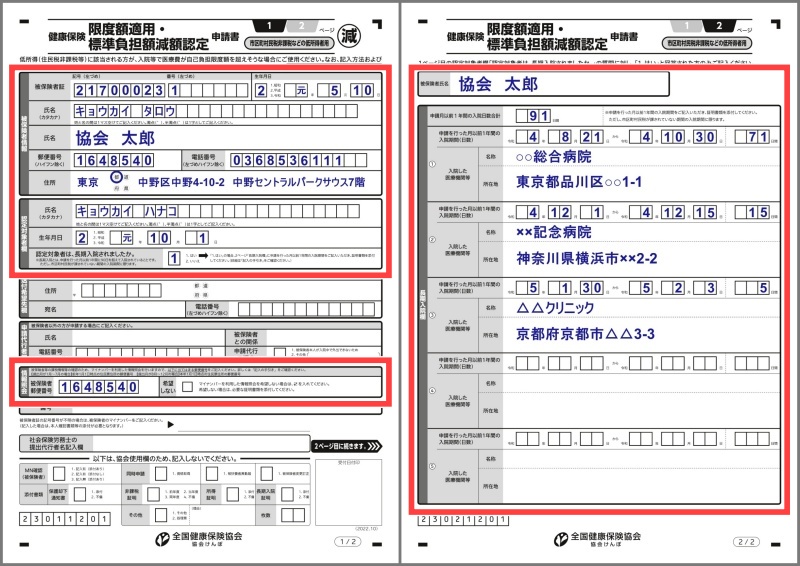

低所得者で家族の保険証の場合、限度額適用認定証の申請書類3~4か所に記入します。

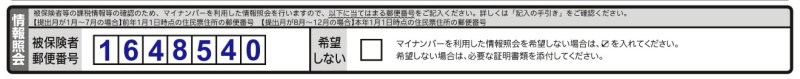

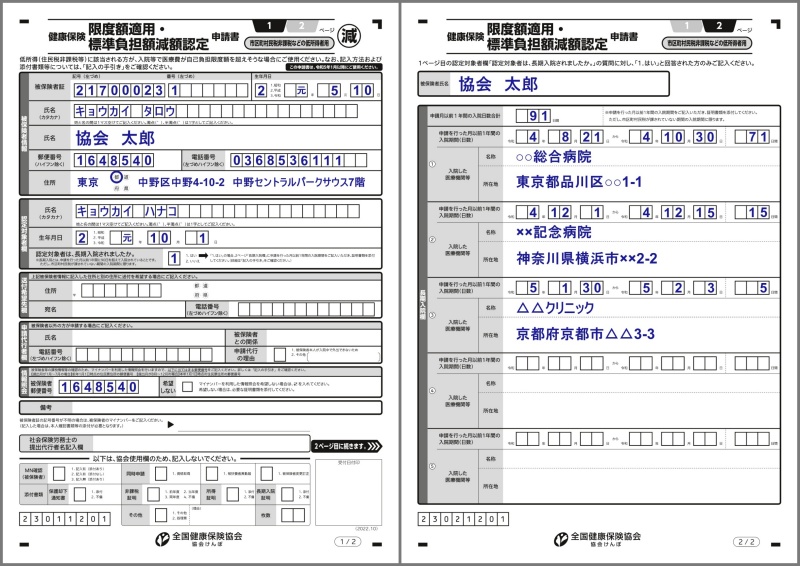

こちらが全国健康保険協会の「家族(被扶養者)」の保険証を持っている、70歳未満の「住民税非課税世帯」の患者さんの手続き書類になります。

書類名称としては「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」です。「市区町村民税非課税などの低所得者用」という表記も右側にあります。低所得者の申請書は、2枚セットなので、枚数も合わせてご確認ください。

通常、高額療養費といえば、「限度額適用認定証」です。しかし、住民税非課税世帯の場合、入院時の食事代も安くなるので、名称も長くなってしまいます。

「限度額適用」は医療費、「標準負担額減額認定」は食事代。「1枚の認定証で、入院と外来、食事代まで、高額療養費制度に適用できますよ。」、という意味なので、課税世帯の患者さんとは申請書が別になるのです。

この書類で患者さんが記入するところは、赤枠部分の4か所です。

1枚目は、画像の左側3か所。上から「被保険者情報」、「認定対象者欄」、少し下にある「情報照会」。「送付希望先欄」や「申請代行者欄」などについては、基本的に未記入になります。

2枚目は、画像の右側2か所。「被保険者氏名」と「長期入院欄」ですね。該当患者さんだけなので、2枚目は書かない空欄のままになることもあります。詳しくは後でご説明しますので、ご安心ください。

非課税世帯の限度額適用認定証申請書類1枚目。

限度額適用認定証の手続き書類、上から順番に「被保険者情報」から記入していきます。

被保険者証、生年月日、氏名、住所・電話番号と、大きくわけて4項目。保険証の情報を元に限度額適用認定証の申請書に書くところもありますが、以下で、どこの数字をどこに書けばいいのか、ご案内しますのでご安心ください。

患者さんの保険証と限度額適用認定証の申請書類を並べて、見ながら記入すると間違いが減ります。鉛筆で下書きをしても最後に消せば大丈夫なので、軽く書いてみても大丈夫です。

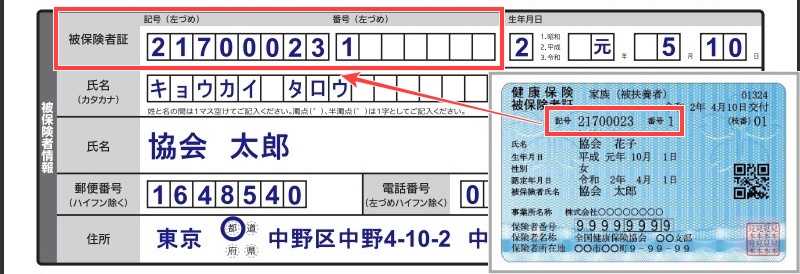

【被保険者情報】被保険者証の「記号」・「番号」。

被保険者証の「記号」と「番号」はこちらです。

記号は保険証の向かって左側の数字8ケタ、番号は右側にある数字を記入します。番号の桁数は患者さんによって異なります。1桁~5桁などありますので、保険証に記載されている数字を書きましょう。

空きマスができる場合は、左詰めです。

また、番号の右側にある(枝番)00は、記入しないので、ご注意ください。

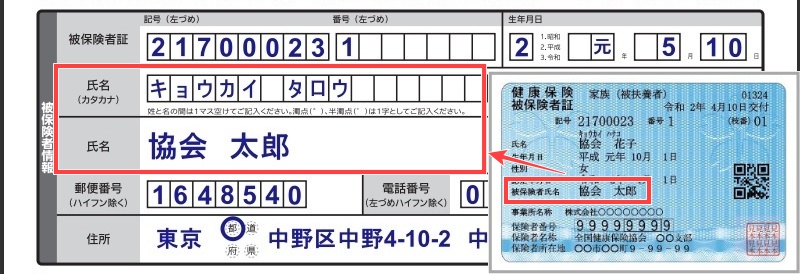

【被保険者情報】氏名(カタカナ)、氏名。

氏名(カタカナ)、氏名はこちらです。

被保険者になっているの方のお名前を、漢字とフリガナを書きます。

被保険者氏名のフリガナは保険証に載っていません。お名前のフリガナをカタカナで記入します。

被保険者情報の氏名は、患者さんではなく、会社で働いている方、世帯主の方のお名前です。お間違えの無いようご注意ください。

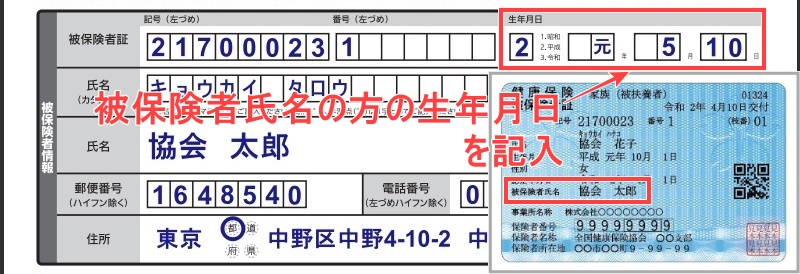

【被保険者情報】生年月日。

生年月日はこちらです。

氏名に書いた方、被保険者氏名の方の誕生日です。

昭和は1、平成は2、令和は3で和暦を番号で記入し、右のマス内に年月日を数字で書きます。

【被保険者情報】郵便番号・住所・電話番号。

郵便番号・住所・電話番号は、氏名に書いた方(被保険者氏名の方)の住所や電話番号を書いていきます。

郵便番号と都道府県から住所を記入します。

郵便番号は、ハイフンを除いた数字6桁。

住所は、都道府県の前を記入し、都道府県の丸をつけ、続きの住所を書きます。

電話番号は、ハイフンなしで、左詰めで記入です。固定電話や携帯電話など繋がれば何でも大丈夫です。

※保険証には住所等が掲載されていないので、現住所を書きましょう。

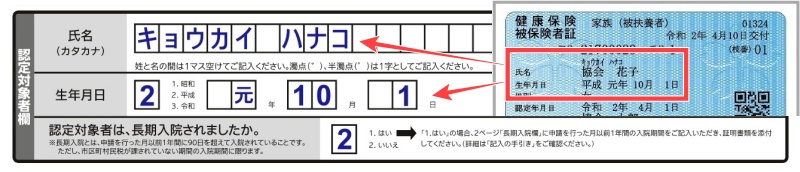

【認定対象者欄】氏名と生年月日、認定対象者は長期入院されましたか。

続きまして、限度額適用認定証の申請書類は「認定対象者欄」を記入します。

認定対象者欄は、患者さんのお名前と生年月日です。

保険証の氏名と生年月日を、そのまま書いて大丈夫です。氏名はフリガナをカタカナで書きます。

「認定対象者は、長期入院されましたか?」のところは、「過去1年以内に3か月(90日)以上入院したか?」と聞いています。

住民税非課税世帯は、入院中の食事代も高額療養費で安くなります。3か月(90日)以上入院していたら、91日目から更に1食の食事代が安くなるのです。なので、直近の入院日数について確認項目があります。

- 90日以上入院した場合は、「はい」の「1」

- はじめての入院や久しぶりの入院、入院はしても90日まで入院していない場合は、「いいえ」の「2」

を記入します。「1.はい」の患者さんは、2枚目も記入があります。

※記入しなければ90日以上の入院履歴があったとしても、食事代はそのままです。必ずチェックを入れましょう。

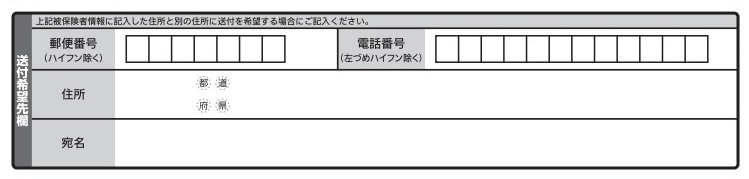

「送付希望先欄」と「申請代行者欄」は、基本的に空欄のまま申請します。

「送付希望先欄」は、申請書1枚目の上部【被保険者情報】で記入した住所とは、別の住所に送る場合に書きます。

たとえば、東京在住の患者さんが、大阪に出張中に病気や怪我で限度額適用認定証が必要になったとき。このまま申請してしまうと、東京のご自宅、または会社に限度額適用認定証が届いてしまいます。

患者さんは、大阪にいるので、滞在先のホテルや入院中の病院など、限度額適用認定証を届けてほしい(送ってほしい)住所を書きます。

なので基本的には、空欄(未記入)のまま、申請します。

「送付希望先欄」の記入について、詳しくはこちらの記事でご説明しています。

→「送付希望先欄」の記入方法を見るにはここをクリックしてください。

「申請代行者欄」は、患者さん本人以外の方が申請する場合に書きます。

たとえば、患者さん本人が手の病気や怪我で字を書けないとき。どうして患者さん本人が申請しないのか?を自己申告するものです。

患者さんの代わりに申請する方のお名前や患者さんとの関係、電話番号、申請代行の理由を記入します。

なので病気や怪我によって、患者さん自身が申請書を書ける場合は、空欄(未記入)のまま、申請します。

「申請代行者欄」の記入については、詳しくはこちらの記事でご説明しています。

→「申請代行者欄」の記入方法を見るにはここをクリックしてください。

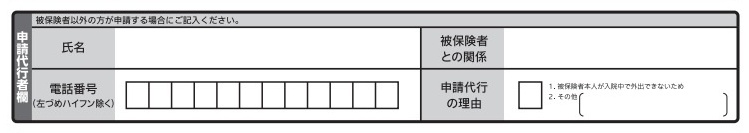

【情報照会】住民税非課税世帯なのか、確認するための項目です。

限度額適用認定証の申請書1枚目の最後は、「情報照会」です。

情報照会は、患者さんが住民税非課税世帯や低所得者なのか?確認するための項目になります。この課税か非課税かについては、マイナンバーを使って確認する方法が基本です。

被保険者郵便番号は、1枚目の一番最初に書いた「被保険者情報」の郵便番号を書きます。

- 申請書の提出月が1月~7月の場合、前年1月1日時点の住民票がある住所の郵便番号

- 申請書の提出月が8月~12月の場合、本年1月1日時点の住民票がある住所の郵便番号

マイナンバーでの情報照会(非課税世帯の確認)が嫌だったりで、希望しない場合は、右側の□(四角)にチェックを入れます。

希望しないにチェックを入れた場合は、非課税証明書を申請書に添付します。

- 令和4年8月診療分~令和5年7月診療分は、令和4年度(令和3年の収入)の非課税証明書

- 令和5年8月診療分~令和6年7月診療分は、令和5年度(令和4年の収入)の非課税証明書

90日以上の入院がない患者さんは、非課税世帯の限度額適用認定証申請書、記入完了です。

さて、認定対象者欄の「認定対象者は、長期入院されましたか。」で、「2(いいえ)」と記入した患者さんは、ここまでで非課税世帯(低所得者)用の限度額適用認定申請書の記入が終わりました。

2枚目は、過去1年以内に90日以上入院した患者さんが対象なので、

- 入院はしていない。

- はじめての入院。

- 久しぶりの入院。

- 入院はしたけれども、90日以内だった。

という患者さんは記入する必要がないです。

あとは、ご加入の全国健康保険協会の都道府県支部に送るだけとなります。

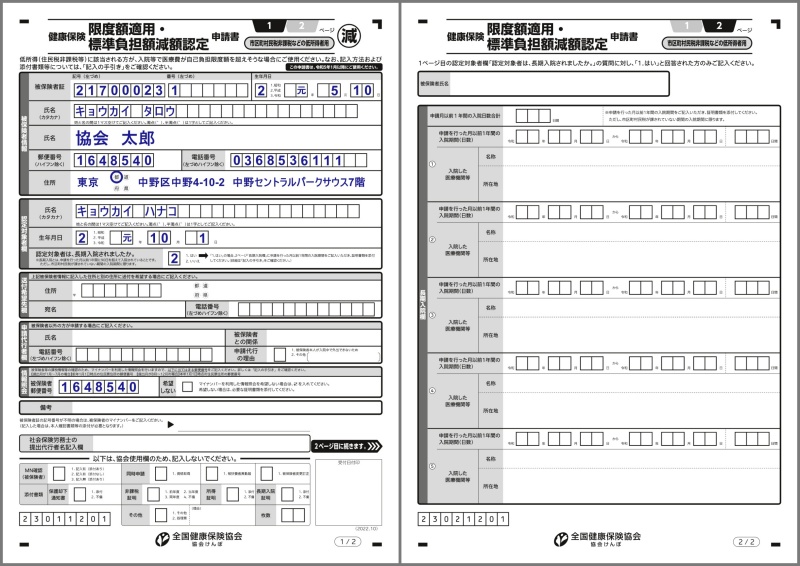

非課税世帯の限度額適用認定証申請書類2枚目。

【被保険者氏名】会社で働いている方、世帯主の方のお名前。

さて、では次は、非課税世帯の限度額適用認定証の申請書2枚目です。

2枚目は、まず「被保険者氏名」の記入です。

ここは被保険者氏名なので、会社で働いている方、世帯主の方のお名前になります。患者さんじゃなくて、1枚目の一番上「被保険者情報」で書いたお名前です。

保険証にも被保険者氏名が載っていますので、保険証の下の方にあるお名前を書きましょう。

【長期入院欄】過去12か月の入院情報を書きます。

長期入院欄は、過去1年間に90日以上入院していたら91日目から食事代が安くなるため、過去の入院情報を書くところです。

- 申請を行った月以前1年間の入院期間(日数)

- 入院した医療機関等(名称・所在地)

まずは、上記2点を長期入院欄に記入します。「申請月以前1年間の入院日数合計」は、後で書くほうが足し算するだけなので、書きやすいです。

期間や日付などを忘れた場合は、入院日の領収書に記載されています。領収書には病院名称や住所も載っているので、見ながら描くと間違いが減ります。

たとえば、令和5年3月に申請する場合、高額療養費の過去1年間は、令和4年4月~令和5年3月までです。

過去12か月間(過去1年間)に入院した期間、日数、病院名、病院住所を書きます。何か所でも、何日間でも日帰り入院でも、大きい病院でも小さい病院でも、都道府県が全国どこの病院でも同じです。

「旅行先で5日間入院したなぁ。」ということでもあれば、1年以内の入院は全て記入します。

私の例では3か所で、入院日数は5日もあれば71日もある。総合病院やクリニック、病院の規模は関係ありません。東京や神奈川、京都と、場所も関係ないです。

申請用紙は病院5か所分しか記入欄がありませんので、6か所以上の入院情報については、2枚目の申請書だけをコピーしてお使いください。

住民票非課税世帯の限度額適用認定証の申請書は、これで終わりです。

非課税世帯(低所得者)の限度額適用認定証の申請書は、以上で終わりです。

課税世帯と違って「情報照会」の項目が多いことと、過去1年間に90日以上入院した患者さんは入院情報の記入もあるので大変ですよね。

医療費や健康保険のことは、聞きなれない言葉が多く、よくわからないことと思います。このページを見ながら、ひとつひとつ書き進めていただければ幸いです。

- 「この限度額適用認定申請書は、どこにあるのか知りたい。」

- 「この高額療養費の書類が欲しい。書類をもらえる場所は?」

という方は、全国健康保険協会のサイトからダウンロードできます。

→全国健康保険協会の健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書はこちら

高額療養費の回数や計算方法については別の記事でご説明しています。こちらのページにまとめてありますので、参考になれば幸いです。

→高額療養費まとめ。限度額適用認定証や回数、計算、合算など。はこちら

スポンサーリンク