高額療養費の限度額適用認定証の申請書類は、記号や番号など、聞き慣れない単語がたくさん出てきます。「多分この数字をここに書けばいいんだよね?」と想像はできるけど、やっぱり不安ですよね。

そこで、高額療養費の限度額適用認定証の申請書書き方を画像と合わせてご説明します。

書類は加入している健康保険や、本人か家族の区分、住民税の課税・非課税の区分で異なります。この記事で書いてある書類は、こちらです。

- 健康保険が、「全国健康保険協会」に加入している患者さん。

- 患者さんの年齢は、「70歳未満」の方。

- 保険証の区分が、「家族(被扶養者)」の患者さん。

- 住民税が「課税世帯」の患者さん。※一般課税世帯、上位所得者です。

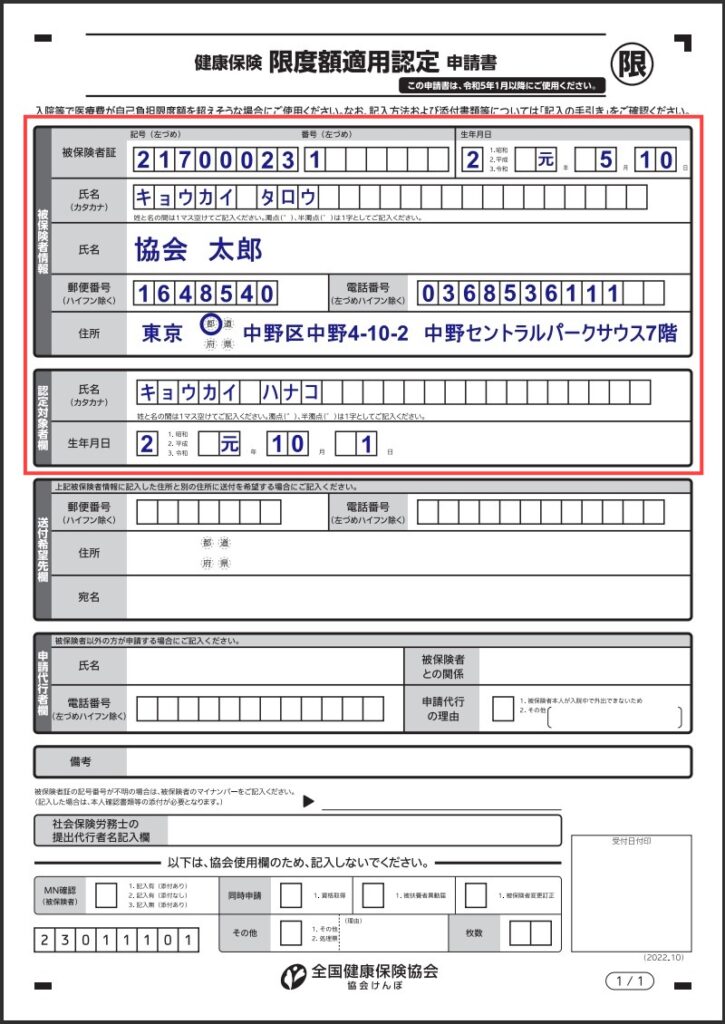

書類の名前でいうと「健康保険限度額適用認定申請書」です。

このページは主に、ご結婚されていて、夫の扶養に入っている「妻」や「子供」の場合の記入例です。妊婦の書き方をお調べになっている方もいますが、妊婦さんもこのページになります。詳しくは以下で、ご説明します。

今回は高額療養費の限度額適用認定証の申請書。全国健康保険協会で、保険証が家族(被扶養者)の場合の書き方をご案内します。

2026年度、医療費が値上がりします。

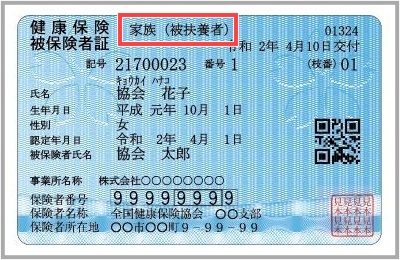

限度額適用認定証を申請する患者さん「家族(被扶養者)」の保険証を準備します。

出典元:健康保険証(被保険者証)の交付

「全国健康保険協会」という健康保険で、高額療養費の書類の記入例をご説明していきます。保険証には、本人(被保険者)と家族(被扶養者)で2種類あります。※家族の部分には、扶養と書かれている場合もあります。

この記事では、青いカード型の保険証の上に「家族(被扶養者)」と書かれている患者さんの限度額適用認定証を申請するときの書き方を解説しています。限度額適用認定証を申請する時は、患者さんの健康保険証をお手元にご用意ください。

全国健康保険協会の本人(被保険者)の保険証をお持ちの患者さんは、別の記事に書いてあります。こちらをご覧ください。

また、社会保険に加入している患者さんにも、一般課税世帯や現役並み所得者と、住民税非課税世帯がいます。全国健康保険協会の限度額適用認定証の申請書は、課税世帯か非課税世帯かで、2種類あります。

この記事では、一般課税世帯と上位所得者で、協会けんぽの限度額適用認定証を申請する患者さん向けです。

住民税非課税世帯の場合、限度額適用認定証の申請用紙や記入方法が異なります。こちらで解説しています。

家族(被扶養者)の場合、限度額適用認定証の申請書に記入するところは2か所。

健康保険が全国健康保険協会(協会けんぽ)で、「家族(被扶養者)」の保険証を持っている、70歳未満の患者さんは、この限度額適用認定証の申請書を使います。

「健康保険限度額適用認定申請書」が書類の名前です。

この書類で記入するところは2か所。上の「被保険者情報」と「認定対象者欄」ですね。送付希望先欄や申請代行者欄など、下部は基本的に書く必要がありません。

健康保険限度額適用認定申請書の家族の場合、被保険者情報の記入例です。

限度額適用認定証の申請書に記入するとき、家族(被扶養者)はどう書いたらいいのか?まずは「被保険者情報」からご説明します。

被保険者情報の書くところは、大きくわけて4か所。特に難しいことはありません。すべてこのページを見ればわかりますので、ご安心ください。

記号や番号、お名前や生年月日を間違えないように、念のため、患者さんの保険証と限度額適用認定証の申請書を照らし合わせながら書きましょう。鉛筆で薄く下書きしてから、ボールペンで清書記入もOKです。

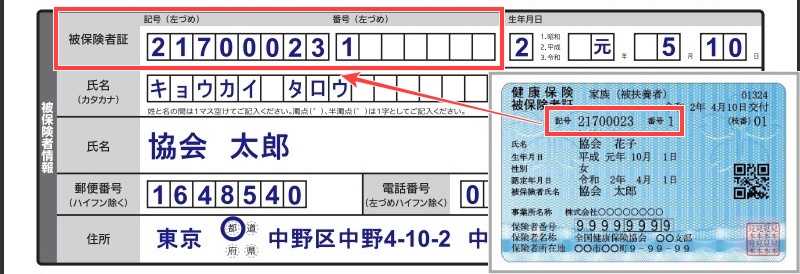

【被保険者情報】被保険者証の「記号」・「番号」

被保険者証の「記号」と「番号」はこちらです。

記号は数字8ケタ、番号は右側の数字になります。

空きマスができる場合は、左詰めです。

また、番号の右側にある(枝番)00は、記入しないので、ご注意ください。

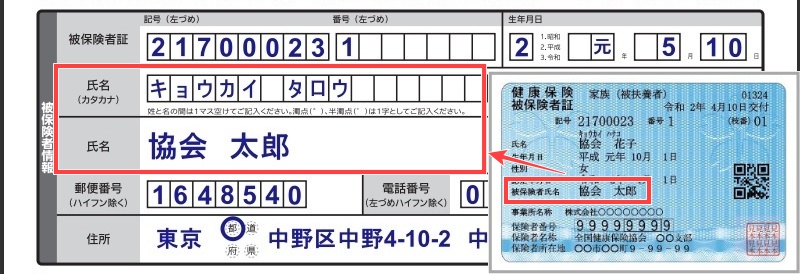

【被保険者情報】氏名(カタカナ)、氏名

氏名(カタカナ)、氏名はこちらです。

保険証の下部「被保険者氏名」のところに書かれているお名前を書きます。会社で働いている方、一般的には世帯主の方ですね。

漢字は保険証から氏名に書き写し、氏名(カタカナ)にはフリガナをカタカナで書きます。

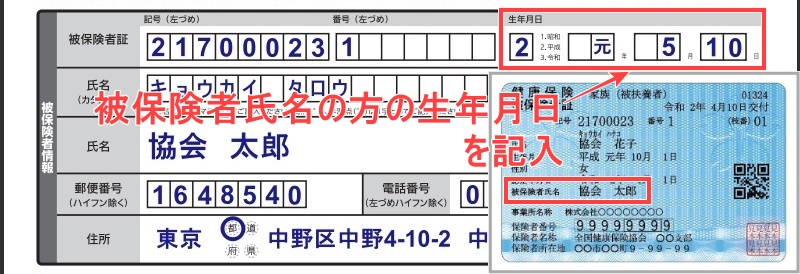

【被保険者情報】生年月日

生年月日は、ひとつ上で書いた「被保険者氏名の方の誕生日(生年月日)」ですね。

見本の保険証でいうと、「協会 太郎」さんの生年月日です。保険証に載っている生年月日は、患者さん(協会 花子さん)の生年月日なので、お間違いのないよう、ご注意ください。

被保険者氏名の生年月日を、昭和は1、平成は2、令和は3で和暦の番号を記入して、右のマス内に年月日を数字で書いていきます。

【被保険者情報】郵便番号・住所・電話番号

郵便番号・住所・電話番号は、氏名(被保険者氏名)に書かれた方の郵便番号や住所、電話番号を記入します。

郵便番号は、ハイフンを除いた数字6桁。

住所は、都道府県の前を記入し、都道府県の丸をつけ、以下はすべて書いていきます。

電話番号は、ハイフンなしで、左詰めで記入です。自宅でも携帯電話でも、どちらでも大丈夫です。

旦那さんが単身赴任中で別のところに住んでいるなど、夫(被保険者の方)と妻(患者さん、被扶養者)で住所が違う場合は、旦那さん(夫、被保険者氏名)の住所になります。

住所も電話番号も、旦那さん(夫、被保険者氏名)の〒040-0061と電話番号なので、ご注意ください。

※保険証には住所等が掲載されていないので、現住所を書きましょう。

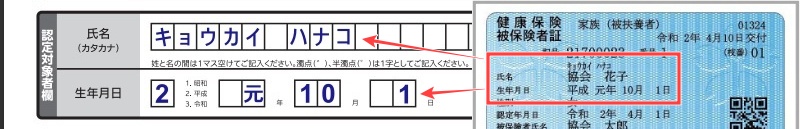

健康保険限度額適用認定申請書の家族の場合、認定対象者欄の記入例です。

限度額適用認定証の申請書類、つぎは「認定対象者欄」ですね。

認定対象者欄には「限度額適用認定証が欲しい患者さん」のことを書きます。

患者さんのお名前はフリガナだけカタカナで記入し、

生年月日は患者さんの誕生日を、昭和は1、平成は2、令和は3で和暦の番号を記入して、右のマス内に年月日を数字で書いていきます。

上部に氏名のフリガナをカタカナで、下部に生年月日を、保険証のまま書きましょう。

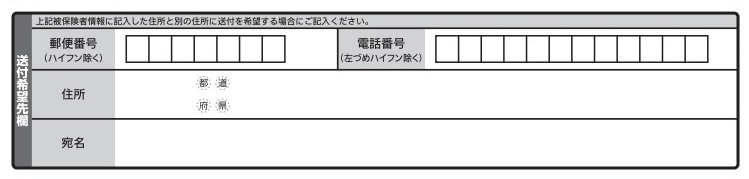

「送付希望先欄」と「申請代行者欄」は基本的に空欄で申請します。

「送付希望先欄」は、書類の上部【被保険者情報】で記入した住所とは、別の住所に送る場合に書きます。

たとえば、妻(患者さん)が福岡在住で、夫が東京に単身赴任中の場合。このまま申請してしまうと限度額適用認定証は旦那さんがいる東京に送られてしまいます。

ですが、患者さんは福岡にお住まいなのであれば、妻(奥さん)がいる福岡の住所を送付希望先欄に記入すると、妻(患者さん)の手元に限度額適用認定証が送られます。

なので、被保険者情報の住所で同居されている場合は、基本的には空欄(未記入)のまま、申請します。

「送付希望先欄」の記入について、詳しくはこちらの記事でご説明しています。

→「送付希望先欄」の記入方法を見るにはここをクリックしてください。

「申請代行者欄」は、被保険者氏名(夫)以外の方が申請する場合に書きます。

たとえば、旦那さんが出張で不在の期間に限度額適用認定証を手続きする必要があるとき。どうして患者さん本人が申請しないのか?を自己申告するものです。

被保険者(夫)の代わりに限度額適用認定証を申請する方のお名前や患者さんとの関係、電話番号、申請代行の理由を記入します。

なので、旦那さん(被保険者氏名の方)が申請書を書ける場合は、空欄(未記入)のまま申請します。

「申請代行者欄」の記入については、詳しくはこちらの記事でご説明しています。

→「申請代行者欄」の記入方法を見るにはここをクリックしてください。

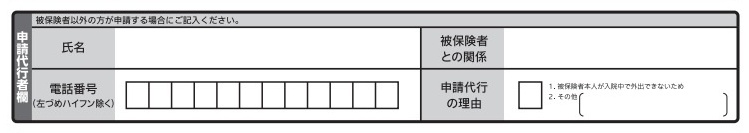

保険証の記号や番号がわからない場合はマイナンバーで申請可能です。

最後に、保険証(被保険者証)の記号や番号がご不明であれば、旦那さんなど、被保険者氏名の方のマイナンバーでも申請できます。

備考と社会保険労務士の提出代行者名記入欄の間に、とても狭いのですが、スペースが設けられています。

「保険証がない。」「保険証の記号・番号がわからない。」という患者さんは、下線部の上にマイナンバーを記入することで限度額適用認定証の申請をできます。

限度額適用認定証の申請書類は、以上で終わりです。基本的には「被保険者情報」と「認定対象者欄」の2か所を記入して、加入する全国健康保険協会の都道府県支部に送ると手続き完了します。

- 「この限度額適用認定申請書はどこにあるのか知りたい。」

- 「この高額療養費の書類が欲しい。」

という方は全国健康保険協会のサイトからダウンロードできます。

高額療養費の回数や計算方法については別の記事でご説明しています。こちらにありますので、参考になれば幸いです。

→高額療養費まとめ。限度額適用認定証や回数、計算、合算など。はこちら

スポンサーリンク

非常に参考になりました。

ありがとうございます。

カノウさん、こんばんは。

コメントありがとうございます。

また、お褒めの言葉、嬉しく思います。

「ちょっと違うパターンで、こんな時は申請書類にどう書いたらいいのかな?」ということがありましたら、遠慮なくメールかコメントください。

お大事にしてください。

書き方がわかりやすく本当に助かりました。

聞きたくとも電話が繋がらず途方にくれてました…。ありがとうございますヾ(●´∇`●)ノ

高橋さん、こんにちは。

お役に立てて嬉しいです。

高額療養費や健康保険など、医療費のことでお困りの時は、ご相談に乗ります。

メールやコメントなど、お気軽に連絡してくださいね。

お大事にしてください(*^^*)

子供が11月に怪我をして、11月の下旬に装具を購入しました。いつまでに申請が必要なのでしょうか?

山下さん、こんばんは。

2016年11月の高額療養費は、2年後の2018年10月までです。

限度額適用認定証は月が替わってしまうと使えません。

還付手続きといって、一度3割負担で病院窓口にお支払いして、高額分を健康保険から返してもらう方法になります。

還付手続きについては、別の記事でご説明しています。

→「高額療養費の還付手続き」はこちら

予定帝王切開をする予定で、入院が10日間の予定なのですが、療養予定期間の欄は平成29年2月〜平成29年2月

と記入すればいいんですか?

あと、マイナンバーを記入しないと29年からはいけないのでしょうか?

日高さん、こんばんは。

2月中に入院して退院の予定なら、療養予定期間は平成29年2月〜平成29年2月で大丈夫です。

ですが、私は念のため1年分で、発行してもらうことをおすすめしています。

入院中に何が起こるかわかりません。

順調に回復すれば10日間でも、術後の経過など状態によって、退院延長することもよくあります。

また、限度額適用認定証は健康保険が適用されていれば、骨折や肺炎など、どの病気にも使えます。

病院も日本全国の医療機関なら、どこでも使えます。

もし使わなくてもお金がかかるわけでもないし、持っていれば、月末の急な入院や手術も安心です。

有効期間に決まりはないので、限度額適用認定証は最長の1年分にしておくとよろしいと思います。

マイナンバーについては、被保険者証(保険証)の記号と番号を記入いていたら、省略することができます。

保険証の記号と番号を書いていなくて、マイナンバーもわからない場合は、どのようにしたら良いか、全国健康保険協会にお問い合わせしてみてください。